Geschichte des Hauses

Das Grab des hl. Florian entwickelte sich bald zu einer Stätte, die der Erinnerung und Verehrung des Heiligen gewidmet war. Aus den ersten Jahrhunderten nach seinem Tod haben wir keine historisch gesicherte Kenntnis, was sich an diesem Verehrungsort befand (eine Holzkirche, später eine Steinkirche?). Erst in den Urkunden um 800 gibt es schriftliche Zeugnisse, die auf die Existenz eines Klosters hinweisen.

In der ersten Zeit des Klosters wirkte eine Priestergemeinschaft (weltliche Chorherren, die nach der Aachener Regel gelebt haben) an diesem Ort.

Eine neue Periode in der Geschichte des Hauses beginnt mit der Einführung der regulierten Chorherren in St. Florian im Jahr 1071 durch Bischof Altmann von Passau. Im Geist der Reform von Cluny lebten fortan die Chorherren nach der Augustinusregel und ohne Eigenbesitz. Die Klosterkirche wurde wieder hergestellt, das Kloster mit entsprechenden Schenkungen ausgestattet und nach und nach kamen auch Pfarrgebiete in den Besitz des Stiftes, die eine wichtige Einnahmequelle waren.

Als 1235 die Kirche ein Raub der Flammen wurde, entstand eine neue gotische Kirche, die 1291 geweiht wurde. Das klösterliche Leben war geprägt vom gemeinsamen Chorgebet, feierlichen Gottesdiensten, Streben nach Vollkommenheit und Seelsorge. Die Zahl der Ordenspriester war aber relativ gering (meistens unter 20). In den Pfarren des Stiftes wirkten meist Weltpriester für die Seelsorge. Zu den Aufgaben des Klosters gehörten auch eine Klosterschule und ein Hospiz. Im Bereich des Kunstschaffens ist vor allem die Florianer Buchmalerschule zu erwähnen. Im 13./14. Jahrhundert gingen aus dieser Werkstätte viele kostbare Handschriften mit Miniaturbildern hervor.

Die Rechtstellung des Stiftes festigte sich im Laufe der Jahrhunderte, sodass St. Florian als weitgehend autarkes Kloster sowohl politisch und wirtschaftlich große Bedeutung gewann.

Die Reformation machte auch vor den Toren von St. Florian nicht halt. Propst Sigmund Pfaffenhofer (1553-1572) neigte reformatorischem Gedankengut zu und schickte sogar zwei Theologiestudenten nach Wittenberg. In den Pfarren hielten protestantische Gottesdienstformen Einzug. Im Großen und Ganzen hielt sich das Stift in dieser Zeit wirtschaftlich gut, war nie entvölkert und bewahrte trotz der Durchdringung mit reformatorischen Ideen das katholische Erbe. Die Rückkehr zum katholischen Leben gestaltete sich in manchen Pfarren aber schwierig, weil örtliche Herren und die Bewohner die katholischen Chorherren als Pfarrer vertrieben und evangelische Prediger einsetzten. Seit dieser Zeit wurden die Pfarren des Stiftes nun mit Chorherren besetzt.

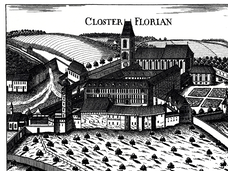

Mit dem Aufschwung des Katholizismus begann auch im Stift eine neue Blütezeit. Propst Leopold Zehetner (1612-1646) gelang es im Bauernaufstand 1626 erfolgreich zu vermitteln, wodurch das Stift keinen Schaden erlitt. Er konnte die Bestände der Bibliothek vervielfachen. Nachdem die Stiftskirche barockisiert, Teile des Stiftsgebäudes erneuert und neue Bauten im Umfeld des Stiftes geschaffen wurden, kam es 1686 mit der Grundsteinlegung zu einem Neubau von Kirche und Stift. Motiviert durch den Sieg über die Türken (1683), der auch der Fürbitte Florians zugeschrieben wurde, wollte man der Stätte des Heiligen auch architektonisch entsprechenden Ausdruck verleihen. In einer Bautätigkeit von 65 Jahren und unter der Anleitung der Baumeister Carlo Antonio Carlone, Jakob Prandtauer und Gotthard Hayberger entstand in der Regierungszeit der Pröpste David Fuhrmann (1667-1689), Matthäus von Weißenberg (1689-1700), Franz Kröll (1700-1716), Johann Födermayr (1716-1732) und Georg Wiesmayr (1732-1755) der barocke Stiftsbau, der heute noch den Markt St. Florian prägt.

In dieser Blütezeit erlangte das Stift hohes Ansehen nicht nur durch den Neubau, sondern auch auf religiösem, wissenschaftlichem und politischem Gebiet. Besonders dem Propst Wiesmayr verdankt das Stift viel. Er leitete das Stift umsichtig, erwarb Bücher und Kunstschätze und durfte sich damals über viele Eintritte in der Gemeinschaft freuen.

Zur Zeit der Säkularisierung und Aufklärung entging das Stift nur knapp der Aufhebung, aber wertvolle Kunstschätze und einträgliche Besitzungen gingen damals verloren. In dieser Zeit kam es auch zu Veränderungen in den Pfarren; einige neue Pfarren entstanden.

Im 19. Jahrhundert entfaltete die Historikerschule von St. Florian ihre wissenschaftlichen Tätigkeiten auf dem Gebiet der Geschichtsschreibung. Mehrere Chorherren widmeten sich eifrig der Erforschung der österreichischen und regionalen Geschichte. Um 1900 hatte das Stift die höchste Zahl der Mitbrüder (über 100).

Mit der Aufhebung der Grundherrschaft brach für das Stift eine schwierige wirtschaftliche Zeit an. Die Geldentwertung nach dem Ersten Weltkrieg zwang das Stift, Kunstschätze zu verkaufen.

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Stift 1941 beschlagnahmt und enteignet. Die Chorherren konnten im kleinen Kloster Pulgarn (bei Steyregg) ihr Ordensleben weiterführen. Im Juli 1945 kehrten die Chorherren ins Stift zurück und setzten dort das klösterliche Leben wieder fort.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelang es die Wirtschaft des Stiftes zu konsolidieren, Aufgaben und Besitzungen neu zu ordnen und das Klosterleben und die Seelsorge im Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils zu erneuern.

Noch bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein hatten die Chorherren von St. Florian viele Eintritte ins Stift. Heute zählt die Gemeinschaft 34 Mitglieder (Stand 2011), davon leben 14 im Stift und 20 in den Pfarren, die sie seelsorglich betreuen. Dem Stift sind derzeit 33 Pfarren angegliedert (inkorporiert). Die Identität der Florianer Chorherren beruht heute auf der Pfarrseelsorge und der Seelsorge im Bereich des Stiftes, der Pflege von Kunst, Kultur und Wissenschaft, die sich aus der Tradition des Hauses herleitet.